在这个看似文明的社会背后,隐藏着多少不为人知的家庭暴力?近日,一起“被家暴女子逃跑致丈夫身亡 获刑11年”的案件震惊全网,引发社会广泛讨论。面对家暴,她选择逃跑,却未曾想这一逃,竟成了命运的转折点。我们不禁要问:在暴力与法律的夹缝中,受害者究竟该如何自救?🔥 行动起来,拒绝沉默,让爱不再受伤!

目录导读

一、家暴阴影下的绝望挣扎

她的世界,何时变得如此灰暗?

张女士(化名),一个曾经笑容满面的女子,因长期遭受丈夫的暴力虐待,生活陷入了无尽的黑暗。每一次家暴,都是对她身心的无情摧残。她尝试过沟通、求助,但换来的却是更猛烈的毒打。在这样的环境下,张女士的精神状态每况愈下,逃跑成了她唯一的念想。

二、逃跑,是求生还是犯罪?

那一夜,她终于鼓起勇气

某个风雨交加的夜晚,张女士趁着丈夫熟睡,悄悄收拾了几件衣物,准备逃离这个噩梦般的家。然而,命运似乎并不打算轻易放过她。在逃跑过程中,因过于紧张,张女士不慎将丈夫惊醒,双方发生了激烈的争执和推搡。混乱中,丈夫不慎摔倒,头部重创,最终不治身亡。

三、法律的天平,如何衡量正义?

获刑11年,是惩罚还是悲哀?

案件发生后,张女士被控过失致人死亡罪,一审被判有期徒刑11年。这一判决结果,让公众舆论瞬间炸开了锅。有人同情张女士的遭遇,认为她是家暴的受害者,逃跑是出于自保;也有人认为,无论出于何种原因,造成他人死亡都应受到法律的制裁。

四、家暴背后的社会之痛

为何家暴屡禁不止?

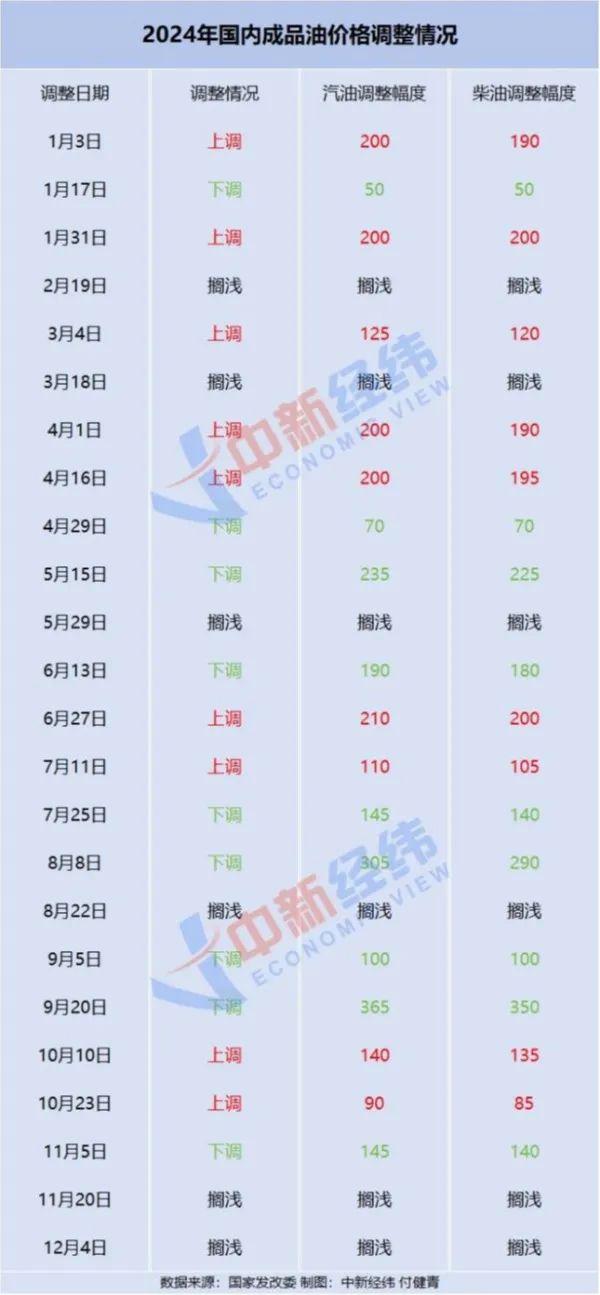

家暴,这个看似私人的问题,实则反映了社会的深层次问题。据2025年最新统计数据显示,我国每年有数百万家庭遭受不同程度的家庭暴力。家庭暴力不仅摧毁了个人的幸福,更对整个社会的和谐稳定构成了威胁。我们需要思考的是,如何从根本上解决家暴问题,让每一个家庭都成为温暖的港湾。

五、法律与道德的碰撞

法律,能否成为家暴受害者的保护伞?

在这起案件中,法律与道德的碰撞尤为激烈。一方面,法律需要维护社会的公平正义,对犯罪行为进行惩罚;另一方面,法律也应体现人文关怀,对家暴受害者给予足够的保护和同情。如何在两者之间找到平衡点,是法律界亟待解决的问题。

六、公众舆论的反思

我们,能否给予更多理解和支持?

面对这起案件,公众舆论的反应复杂多样。有人呼吁严惩凶手,维护法律尊严;也有人呼吁关注家暴问题,给予受害者更多关爱和支持。在这场舆论风暴中,我们应该保持理性思考,既要尊重法律的判决结果,也要关注家暴问题的根源和解决方案。

七、独家观点:家暴,不应只是家务事

家暴,是社会问题,更是法律问题

家暴,从来都不应只是家务事。它关乎人权、关乎法律、关乎社会的和谐稳定。我们应该将家暴问题纳入社会治理的范畴,通过立法、执法、司法等多方面的努力,共同构建一个无家暴的社会环境。同时,我们也应该加强对家暴受害者的心理辅导和法律援助,帮助他们走出阴影,重拾生活的信心。

八、场景化案例:家暴,何时能止?

李女士的故事,只是冰山一角

李女士(化名),同样是家暴的受害者。她曾无数次在夜深人静时默默流泪,却从未敢向外界透露自己的遭遇。直到一次严重的家暴事件后,她才鼓起勇气向警方报案。然而,由于证据不足等原因,案件处理进展缓慢。李女士的故事,只是家暴问题冰山一角。我们需要更多的勇气和力量,去揭露和制止家暴行为。

九、未来之路:构建无家暴社会

我们,能做什么?

构建无家暴社会,需要全社会的共同努力。政府应加强立法和执法力度,对家暴行为进行严厉打击;社会各界应加强对家暴问题的关注和宣传,提高公众的法律意识和自我保护能力;家庭成员之间应相互尊重、理解和包容,共同营造一个和谐温馨的家庭氛围。只有这样,我们才能真正实现无家暴社会的梦想。

常见问题(FAQ)

html

Q1: 家暴受害者如何寻求法律援助?

A: 家暴受害者可以向当地法律援助机构、公安机关或妇联组织寻求帮助。他们可以提供法律咨询、心理辅导和法律援助等服务。

Q2: 家暴行为是否构成犯罪?

A: 是的。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,家暴行为如果达到一定的严重程度,将构成犯罪,如故意伤害罪、虐待罪等。

Q3: 如何预防家暴行为的发生?

A: 预防家暴行为的发生需要全社会的共同努力。政府应加强立法和执法力度,对家暴行为进行严厉打击;同时,社会各界应加强对家暴问题的关注和宣传,提高公众的法律意识和自我保护能力。

Q5: 如何帮助家暴受害者重建生活?

A: 帮助家暴受害者重建生活需要全社会的共同努力。除了提供法律援助和心理辅导外,还可以为他们提供职业培训、就业指导和社交活动等支持,帮助他们重新融入社会。

在这起“被家暴女子逃跑致丈夫身亡 获刑11年”的案件中,我们看到了家暴问题的严重性和复杂性。让我们携手共进,为构建一个无家暴的社会环境而努力!

转载请注明来自响当食讯网,本文标题:《💔绝望反击?被家暴女子逃跑中意外致丈夫身亡,竟获刑11年!真相令人唏嘘...》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号